人口減少が進んでいる日本では、鉄道分野において、運転士や保守作業員等の鉄道係員の確保や養成が困難になってきている。そのため、より一層の業務の効率化・省力化が必要となっており、鉄道事業者各社において自動運転の導入が検討されている。自動運転を導入することにより、従来、運転業務のみを行っていた乗務員による乗客へのサービス提供や車内巡回によるセキュリティの向上、さらには柔軟なダイヤ設定や異常時の臨時運行等、鉄道に対する多様化・ 高度化するニーズにも対応することが可能となる。

Crash Avoidanceの原則に基づく新幹線はエネルギー効率が高く、安全性や利便性に優れた交通手段である。新幹線は平面交差の無い専用線を走るため、自動運転を進めやすいという一面もある。

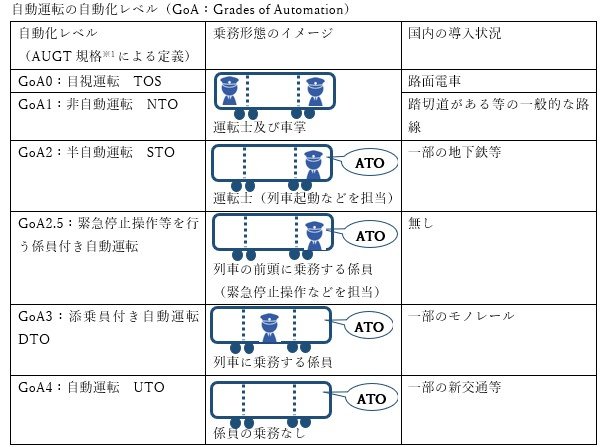

日本において、自動運転は以下のレベルに分けられている。

※1:「AUGT規格」とは、運転士の乗務しない自動運転における安全要求事項を規定する際の推奨事項を整理した規格(JIS E 3802(IEC 62267)自動運転都市内軌道旅客輸送システム(AUGT システム)−安全要求事項)のこと

※ATO:Automatic Train Operation(自動列車運転装置)

TOS:On Sight Train Operation NTO:Non-Automated Train Operation

STO:Semi-Automated Train Operation DTO:Driverless Train Operation

UTO:Unattended Train Operation

IHRAの正会員企業であるJR各社はそれぞれ以下のように自動運転実現に向けて開発を進めている。

JR東日本

- 2020年代末にも、新潟駅~新潟新幹線車両センター間の回送列車において、乗務員が乗務しない「GoA4」レベルの自動運転を導入する予定。2030年代中ごろには、東京~新潟間で避難誘導などを担う添乗員が乗務する形の「GoA3」レベルの自動運転を導入する。

- JR西日本と相互直通運用を行う北陸新幹線の E7 系/W7 系をベースに、自動運転の実現に向けたシステム開発やコストの軽減に向け、協力して検討・開発を進めている。

JR 西日本

- 2022 年度から北陸新幹線 白山総合車両所敷地内において実証試験を実施している。

- JR東日本と相互直通運用を行う北陸新幹線の E7 系/W7 系をベースに、自動運転の実現に向けたシステム開発やコストの軽減に向け、協力して検討・開発を進めている。

JR東海

- 東海道新幹線で速度制御や停車の操作を自動運転で行うことを目指し2021年から実証試験を行っている。東海道新幹線において「GoA2」レベルの自動運転を2028年以降に順次導入することを目指しており、自動運転を導入することで運転士の業務が減り、これまで車掌が担っていたホームの安全確認やドアの開閉も行えるようになり業務の効率化が期待できるとしている。

人口減少社会を迎え、鉄道係員の確保が困難になる中、新幹線のメリットを最大限に活かし、社会・経済活動を支えていくことができるよう、今後も鉄道各社において自動運転の技術革新が進められていくことを願う。

- https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_fr1_000058.html

https://www.jreast.co.jp/press/2023/20230509_ho02.pdf

https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20230511/3000029087.html